封筒の種類と用途について

封筒の代表的な形は3種類

封筒は、一枚の紙の両端を貼り合わせ筒状にしたものを平たくして折り目をつけ、筒の底にあたる一辺を閉じて貼りつけた状態のもので、それを使って「封」をするもののことを指します。

数え方も、何も入っていない状態なら「1枚」「2枚」と「枚」を使いますが、中身が入っていると「封」を単位としています。※手紙の様に、送ったり受け取る場合は「通」を使います。

現在の封筒は、種類も用途も多様で、それぞれの用途に合うように形やサイズなど、バリエーションに富んだ発展を遂げ、数えきれないくらいの種類が存在しています。

今回はその封筒の多彩さの一旦をお見せできればと思います。

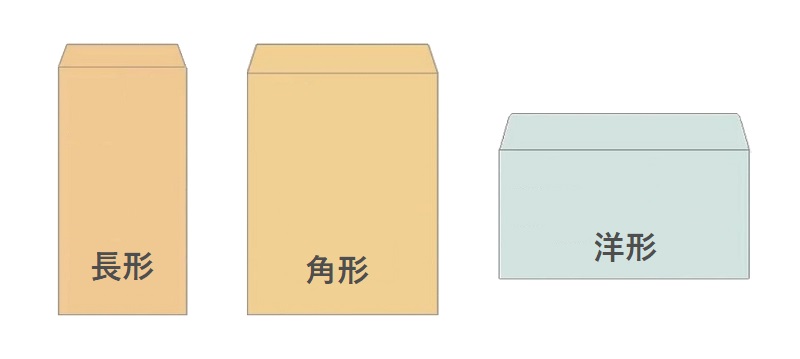

まず、日常で良く使う封筒の形状は3種類あります。

・長形封筒(縦の長さが横幅の長さのおよそ2倍以上ある封筒)

・角形封筒(長形と比べて横幅の比率が大きく、長形よりも正方形に近い形をしている封筒)

・洋形封筒(上記2つの封筒とは異なり、縦横いずれか長い方に封入口があるもの)

それぞれに大小様々なサイズがありますが、その内のいくつかは家庭や仕事などで扱ったことがあるのではないでしょうか?

長形封筒(なががたふうとう)

長形封筒では封入物を三つ折りなどに折って入れる場合が多い為、封入枚数が少ない場合や小さなものを送るのに適しています。

縦に長い形は、縦書きの日本語と相性が良いことから別名「和封筒」とも呼ばれます。

定形郵便として扱われるので郵送料が安く済むというメリットがあるため、ビジネスシーンはもちろん、一般郵便物としても多く利用されています。

A4、B5サイズの用紙を折りたたんで入れることが多く、ほとんどのサイズで定形郵便として送ることができます。

※A4の三つ折りを入れることができる長形3号(120mmX235mm)が定形郵便で送ることのできる最大サイズです。

郵便以外でも、身近なところではお札の形状に合っているため銀行の現金袋や月謝袋など、お金を入れる袋としても利用されています。

郵便局の現金書留用封筒も長形封筒で、お札を入れるという機能も同じです。

長形のおすすめ封筒

角形封筒(かくがたふうとう)

角形封筒は、ビジネスシーンでよく使われます。

角形2号サイズや角形A4号サイズは、A4の紙を折らずに封入できますので、書類のやり取り、送付に使われることが多いです。

ビジネス上の書類や履歴書などの送付にも一般的に使われています。

またパンフレットやカタログ、本なども、角形封筒が使われるケースが多いです。

ほとんどの角型封筒は定形外郵便として扱われています。

角形のおすすめ封筒

洋形封筒(ようがたふうとう)

洋形封筒はその名が示すように、海外での主流となっている形の封筒です。

海外から届くエアメールやクリスマスカードなどは、たいてい洋形封筒に入れられて送られてきます。

封入口が広く開けやすくなっているため、ダイレクトメールやイベントの案内状、グリーティングカードなどにも重宝されています。

長形封筒や角形封筒に比べ、ダイヤ貼りという洋形封筒独特の貼り方は、展開するとダイヤ形、つまり菱形になることに由来しています。

レターセットなどにも良く使われる形で、結婚式などの招待状にも洋形封筒が多いのは、そのデザイン性によるところも大きいでしょう。

なお、ほとんどの洋形封筒も定形郵便として扱われるので、郵便料金を気にすることなく手紙が出せます。

当店では、2022年4月現在で洋形封筒の取り扱いがありませんが、特殊紙やファンシーペーパーを使用し、ご自身でオリジナルの封筒を作成されるお客様もおられます。当店では数百種の特殊紙、ファンシーペーパーの取り扱いがありますので、是非ご覧いただけると幸いです。

3種類の封筒の特長をまとめると、長形は手紙を定形郵便料金で安く気軽に送ることができ、角形はA4やB5サイズの用紙や雑誌を折らずに入れるのに便利で、洋形は封入物が取り出しやすく、デザインが良いと世間に認識されているということ。

これら3つの形に進化を遂げたのには、それなりに理由があったと推測できます。

余談ですが、定形郵便だからといって、一律同額84円(2022年4月)とは限りません。

郵便料金は重量制が基本なので、「少し重いかも…」と思ったら郵便局で重さを確かめてもらってから投函することをおすすめします。

ちなみに、定形郵便の場合は、25g以内だと84円、50g以内だと94円の郵便基本料金となっています。

封筒の開け口の呼び方

皆さんは封筒の開け口のことを、普段何と呼んでいますか?

封筒の封をする際、必ず目に入る封筒の開け口について、いろいろな呼び方があるのはご存知でしょうか。

我々、紙業界の人間は、封筒の開け口の部分を、フタやフラップという名称で使っていますが、地域によって「ベロ」や「口」、「頭」などといった色々な名称で呼んでいます。

封筒にはオシリもあります。

長形封筒や角形封筒の裏を返すと、底を閉じている部分があります。この部分を「オシリ」と呼びます。

その他にも、封筒の裏の中心で貼り合わせ部分に向かって開け口の部分がゆるやかに下がっているところを、封筒の「肩」。

さらに、貼り合わせ部分の上になっている方を上前(うわまえ)、下になっている方を下前(したまえ)と呼び、着付けの様に手紙に封筒という着物を着せているような呼び方は粋に感じます

個性的な貼り合わせや窓

封筒の個性は、形の違いだけではありません。

貼り合わせ方もいろいろあって、それぞれに呼び名までついています。

例えば、よくある裏面の中央で貼り合わせているものを「センター貼り」、左右どちらかの側で貼り合わせているものは、「隅貼り」または「サイド貼り」、「Lタイプ」などと呼びます。

洋形封筒は、展開するとトランプのダイヤの形になることから「ダイヤ貼り」。

変わったところでは、左右どちらにも糊しろがあるものを「カマス貼り」と言い、口が広く入れやすいのが特徴です。

貼り合わせ方だけではありません。封筒には窓まであります。

封筒の「窓」とは、宛名の部分が見えるように開いている枠のことを言います。

主に請求書など、中の書類にあらかじめ宛先が印刷されているものに使われます。

窓にもそれぞれ呼び名があり、窓部分がセロハンタイプのものは「セロ窓」、グラシン紙を用いたものは「グラシン窓」、切りぬいたままは「オープン窓」と呼びます。

オープン窓は、その形態上、内容物が破損する可能性があるため、郵送用には使えませんが、グリーティングカードなど直接手渡しするに使われています。

定型郵便物と定型外郵便物

定形郵便物

定められた大きさの範囲ならば一定の郵便料金で郵送可能な郵便物を「定形郵便物」といい、定形郵便物を郵送するための封筒を「定形封筒」といいます。

定形郵便物の規格

最大寸法:短辺 120mm×長辺 235mm

最小寸法:短辺 90mm×長辺 140mm

重量:25グラムまで

上記の規格内であれば、82円の郵便料金で郵送することができる。これ以外の郵便物を「定形外郵便物」となり、郵便料金もそれぞれの大きさにより変わってくる。

定形外郵便物

長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内のもの(規格内)と、 上記の規格サイズからどれか1つでも規格内サイズを超えてくるもの(規格外)を「定形外郵便物」とする。 規格内、規格外ともに重さによって郵便料金が異なる。