注連縄(しめなわ)につける紙垂(しで)の作り方

お正月が近づくと、家庭用の「しめ縄(しめ飾り)」が売られていて、自宅で飾るという方もいるのではないでしょうか?

しめ縄は「神様をまつるのに相応しい神聖なところ」を意味しています。また神様がいらっしゃるところと、私たちの住む現世を隔てる役割や禍(わざわい)を祓う意味があり、そこに神様が宿る印とも言われています。

神社の「鳥居」やお参りのために参拝者が並ぶ「拝殿(はいでん)」などに設置されていて、ご家庭ですと紙棚に飾られていて年末の大掃除の時に新しいものと交換することが多いです。

そのしめ縄についている、ひらひらした紙のことを紙垂(しで)といいます。

紙垂には「神聖」や「清浄」という意味があり、しめ縄につけることで神聖な場所であることを意味しています。

また榊に紙垂をつけることで玉串になります。

紙垂の独特な形は、稲妻の形をしていると言われ、落雷があると稲が良く育つと言われている事から稲妻を象っていると言われています。

様々な形のものがありますが、よく使われている形のものについて簡単・きれいに出来る方法をご紹介します。

紙垂の作り方

用意するもの

- 紙(奉書紙)

- カッター

- カッターマット

作り方

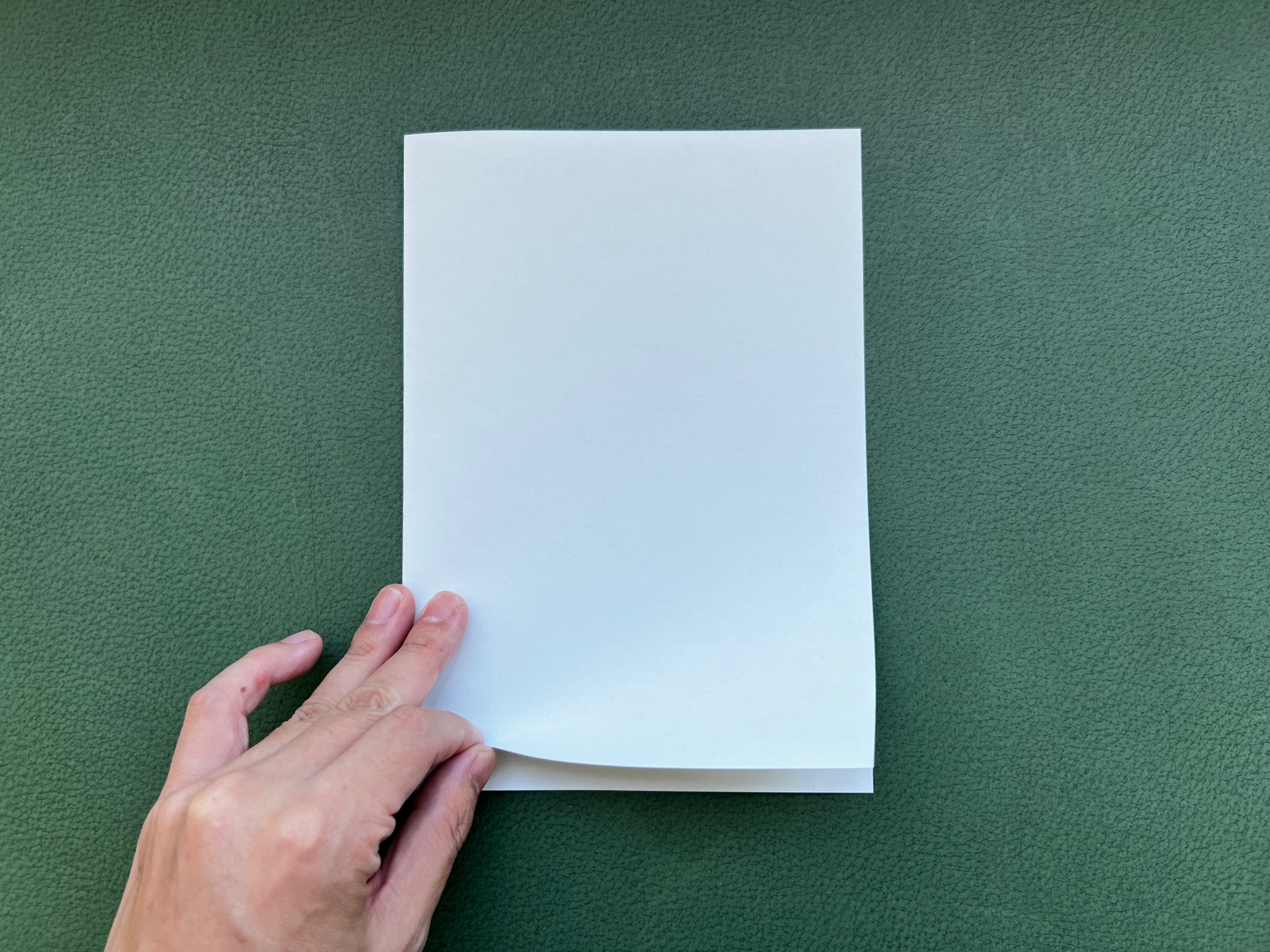

今回はA4の奉書紙を使用しています。

A4サイズの紙で作ると、完成した紙垂はおおよそ44.3cm程度の大きさになります。

紙垂の大きさは決まっているわけではないので、取り付ける物の大きさによって、作り始める紙の大きさを調整してください。

また、複数の紙垂を作る際に型紙を作っておくと、作業はカッターを入れるだけになりますので、まずは型紙の作り方をご紹介します。

紙垂は神聖なものですので作業に取り掛かる前には、きれいな水で口をすすぎ、手を洗って身を清めてから作りましょう。

型紙の作り方

①まずは半分に折る

紙を横長に置き、長い方の辺を半分におります。

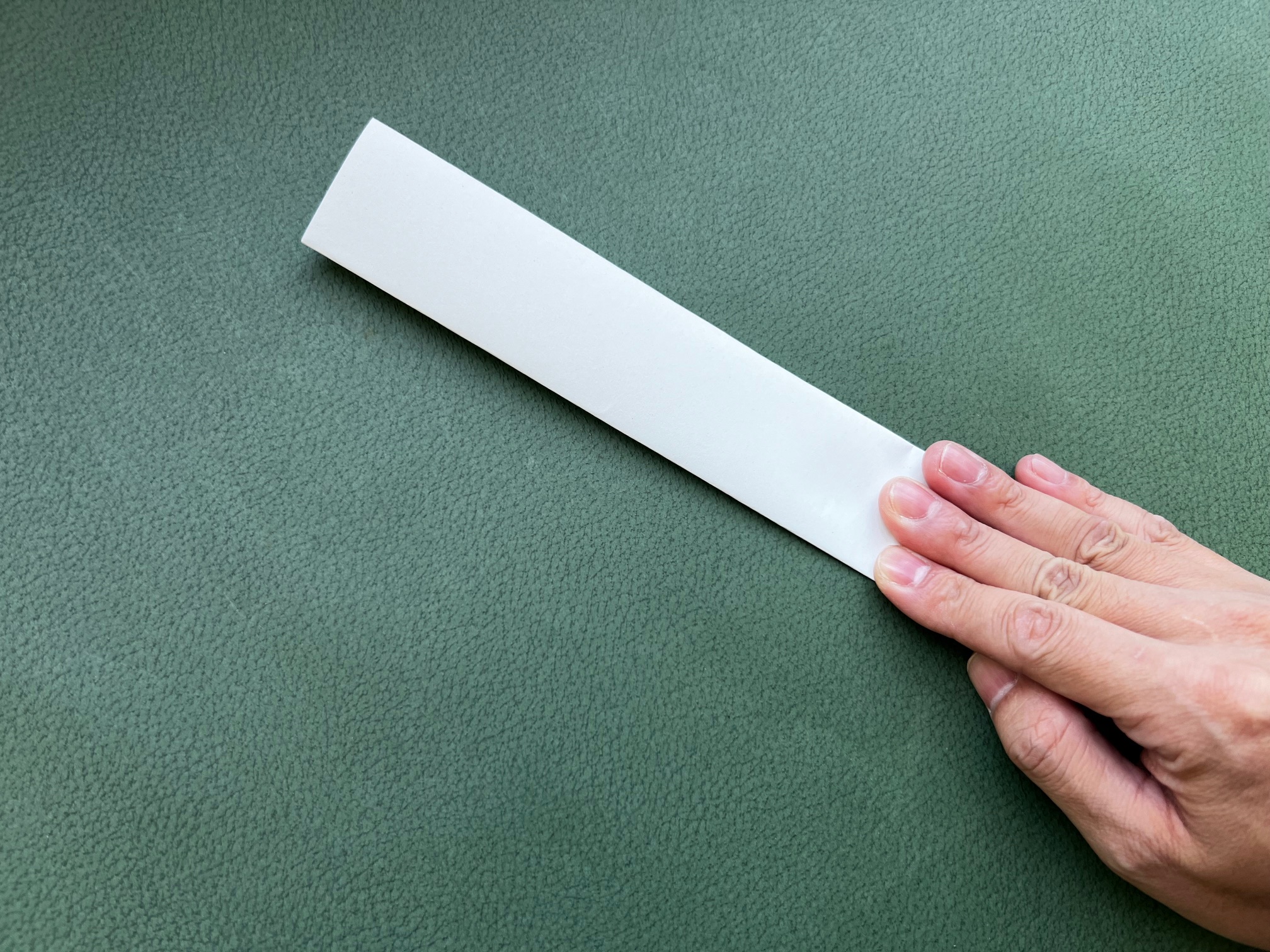

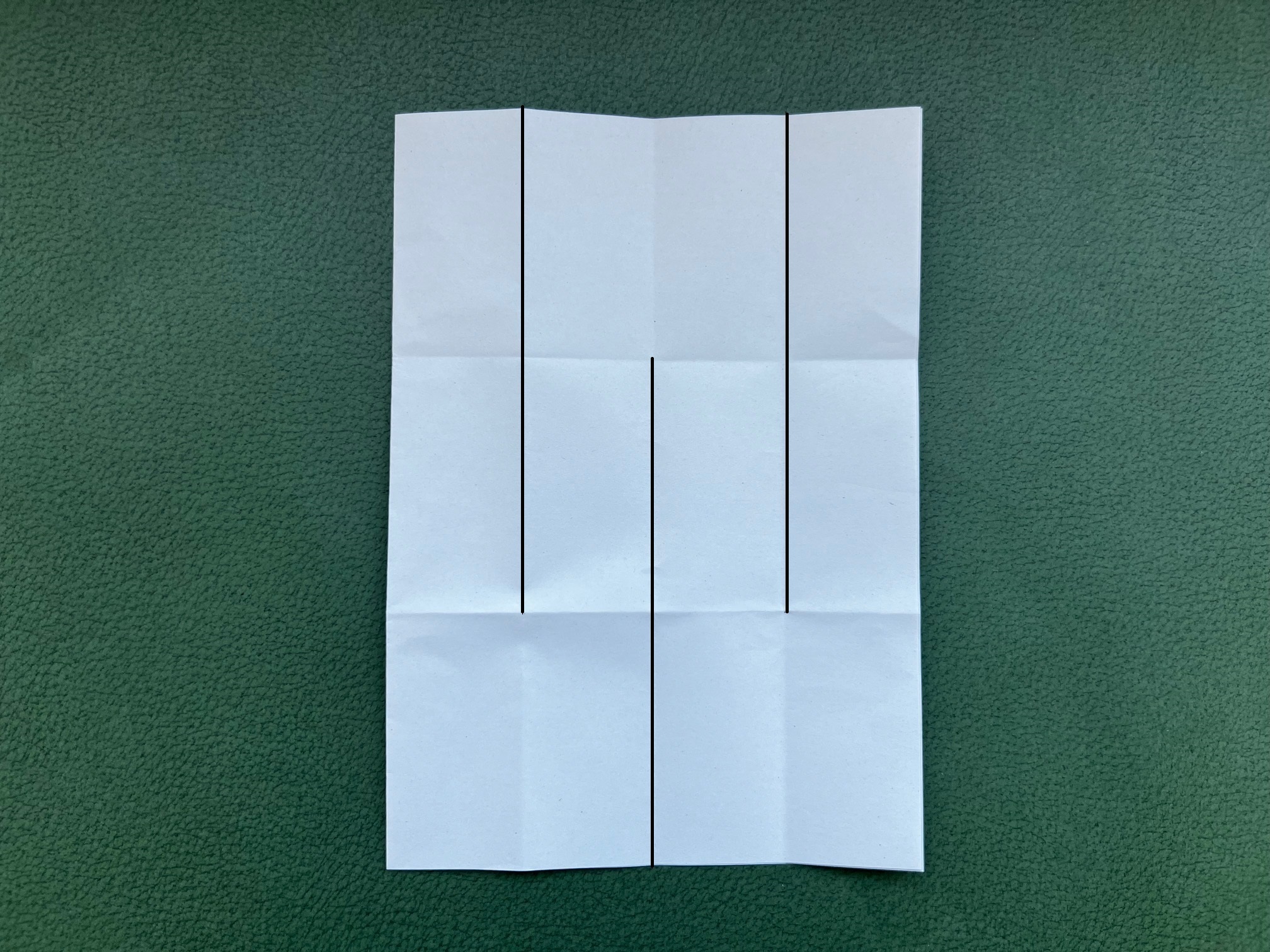

②長い方の辺を四等分に折る

紙を半分(A5サイズ)の状態にしたら、長い方の辺を四等分にします。

2回半分に折る感じです。

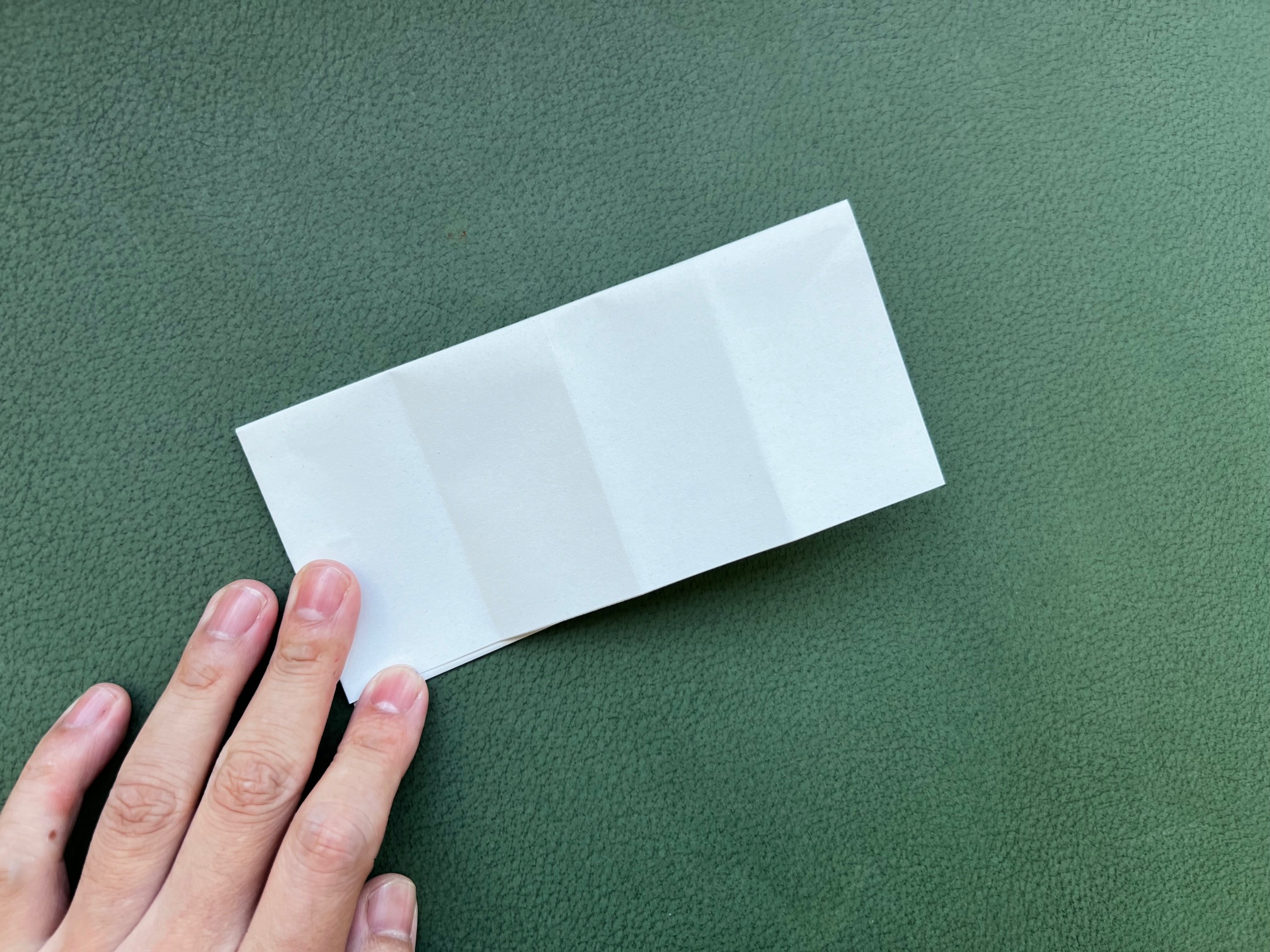

③短い方の辺を三等分に折る

四等分に折り目をつけたら、紙を半分(A5サイズ)の状態に戻し、短い辺を三等分に折ります。

④A4の半分(A5サイズ)の状態に開く

折り目がついているので線に合わせてカッターで切りこみを入れて、型紙は完成です。

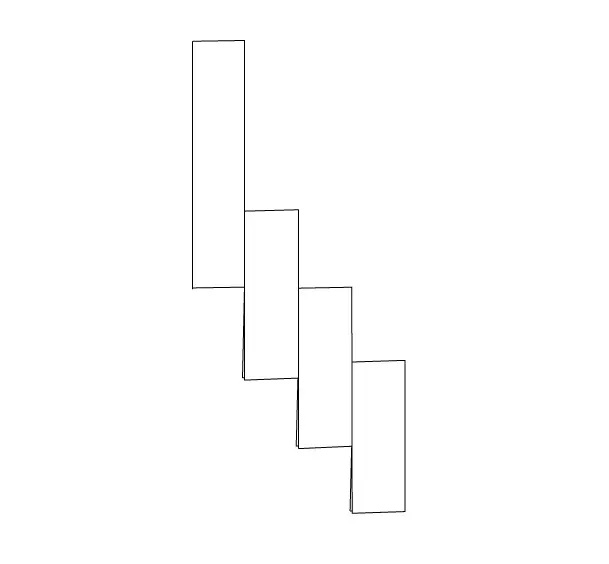

⑤折る

入れた切れ目の終わりの所からきっちりと折りましょう。用紙の折り目は左側、

切れ目は上が2ヵ所、下が1ヶ所にして、手前に手前にと順に折っていきます。

⑥紙垂のしめ縄への取り付け方

紙垂を付けたい箇所のしめ縄の撚りをヘラ状のものを用いて戻し(逆にねじるとすき間ができる)、そこに紙垂を差し込みます。

※撚りが固く紙垂が差し込みづらい場合は、紙垂の上辺にキリ状のもので小さい穴を開け、適量の精麻のような紐を用いて短冊のような形で、しめ縄に結びつける方法もあります。また、紙垂をしめ縄に垂らすとき、神社によって違いはありますが一般的には紙垂は四垂とも書き、4枚垂らすという場合が多いです。

紙垂を作るときのおすすめの紙

紙垂はどんな紙を使用すればよいのかは、特に決まりがあるわけではありませんが、昔は、紙垂には木綿(ゆう)が使用されていました。

※木綿(ゆう)とは、私たちの衣服で使用される木綿(もめん)ではありません。漢字は一緒になりますが、全く別のもののため注意してください。

木綿(ゆう)は、コウゾという木の皮の繊維から作られる糸のことを指します。

現在では、特に決まった紙は無く、コピー用紙や書道半紙、神社によっては、プラスチックでコーティングしたようなものを使っている神社などもありますが、神様を迎えるための大切なものですので、きちんとした紙を使用することをお勧めします。

上質な紙垂のご提案

紙垂は、神聖な場所を清め、神様に敬意を表すために使われるもので、日本の伝統文化の一環として、神棚を飾るための重要なアイテムの一つです。

紙垂は家庭や会社、店舗においては、新年を迎えるにあたって交換される方が多いと思います。

新しい年を迎える特別な時期に、神聖な場所を清め、神様に敬意を表すために使われる紙垂を奉書紙で作ってみてはいかがでしょうか。

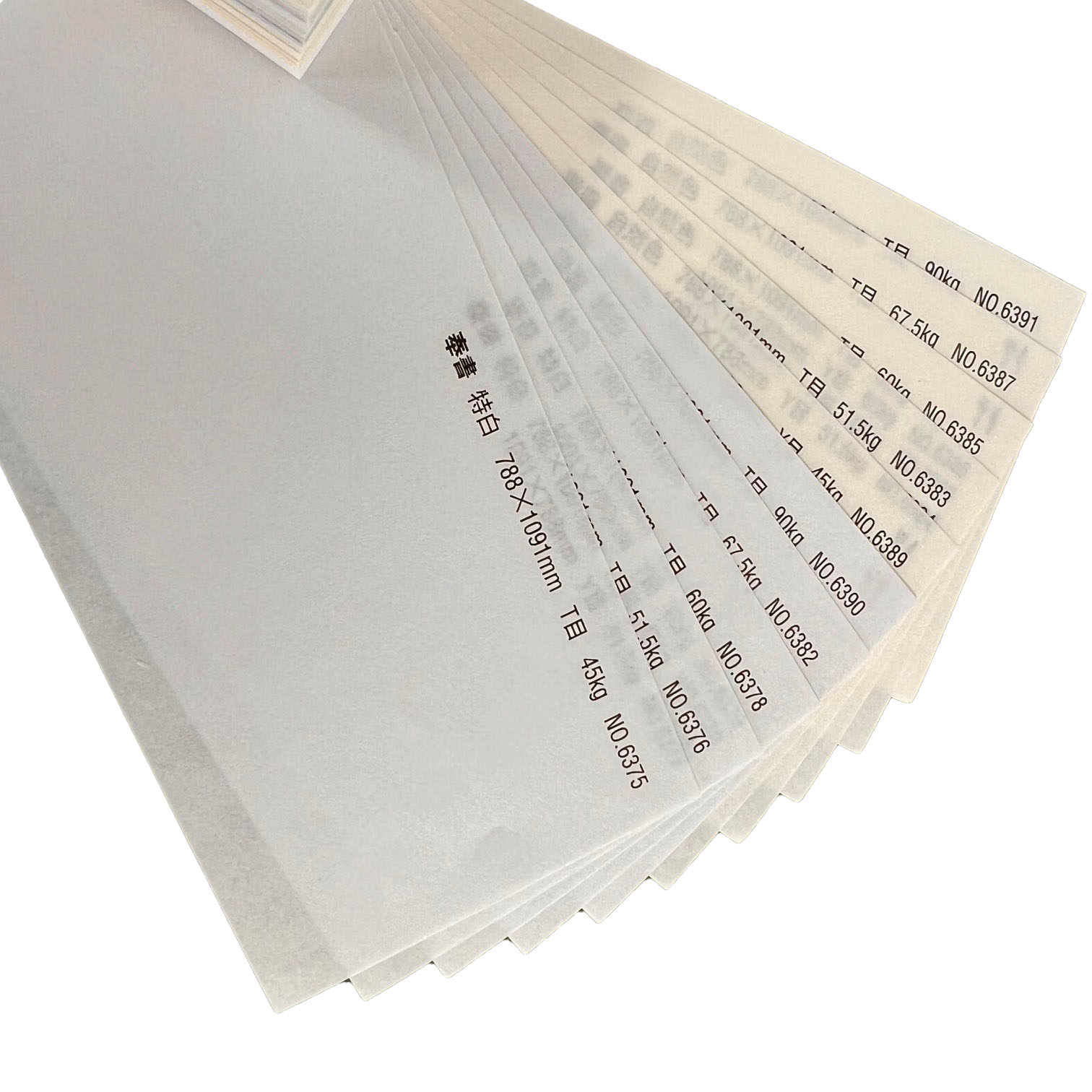

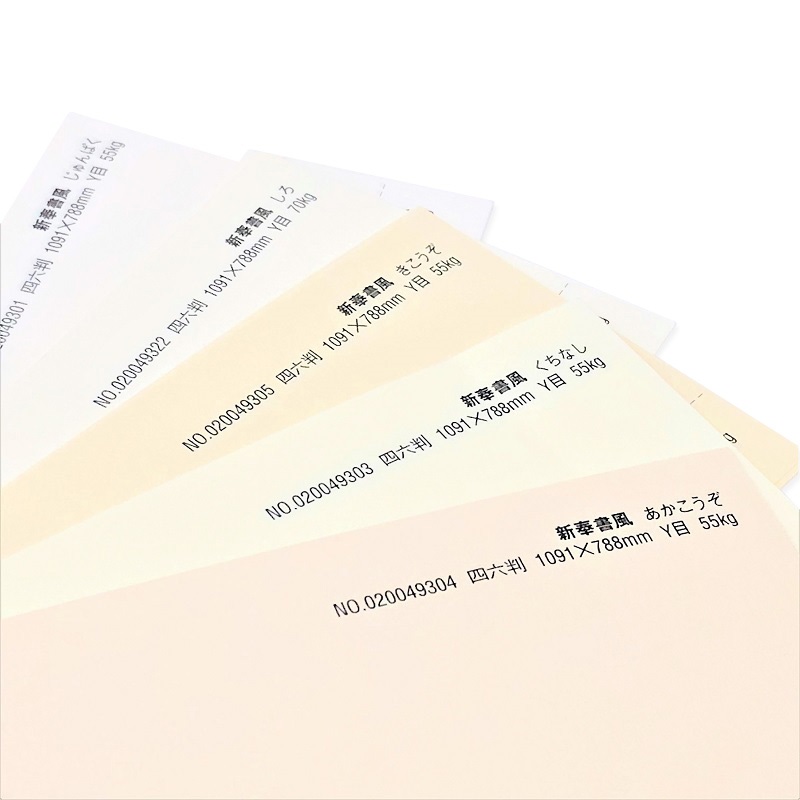

KAMIOLSHOPでは、神棚や鏡餅の飾りつけに最適な上質な紙垂を作る用紙を販売しておりますので、是非ご利用ください。

※2024年の年末は12/22(日)までのご注文で年内の出荷が可能です。

奉書紙

奉書紙は、古くから公的な文書や大切な儀式の際に使われてきた和紙です。

丈夫でありながら上品な質感を持ち、神聖な場にふさわしい気品があります。

特に紙垂に使用する奉書紙は、神棚の装飾品としてその美しさと品質を発揮します。

奉書紙風の洋紙や撥水紙

紙垂が使われる場面とは

神社のお祭り

紙垂は、神社のお祭りで重要な装飾品として使用されます。神輿(みこし)や山車(だし)に飾られることが多く、神聖な空間を演出します。また、祭りの際には鳥居や神社の建物にも紙垂が取り付けられ、厄除けと清浄の象徴とされます。

神棚の装飾

家庭の神棚にも紙垂が飾られます。神棚は家庭内の神聖な場所であり、紙垂を飾ることで清浄な空間を保つ役割を果たします。定期的に交換することで、新鮮な気を保つことが推奨されます。

地鎮祭

鎮祭は、新しい建物を建てる前に土地を清め、工事の安全を祈願する儀式です。この際に、祭壇や四隅に紙垂を飾り、土地の神々への感謝と敬意を表します。

紙垂と御幣の違いについて

日本の神道には、紙垂のように神聖な飾り物が数々存在しますが、その中でも紙垂と混同されやすいのが「御幣(ごへい)」です。

これらはどちらも神聖な儀式や祭りで重要な役割を果たしますが、それぞれの役割や形状には違いがあります。

御幣(ごへい)とは?

一方、御幣は木の棒に紙や布を取り付けた飾り物で、神事や祭りでよく見かけるものです。

紙垂と比べて、御幣はより儀式的な意味合いを持っています。

- 形状:御幣は木の棒に紙や布が取り付けられたものです。その形状は地域や神社によって多少異なることがありますが、基本的には同じ構造です。

- 使用場所:御幣は神事や祭りの際に用いられ、祭壇に供えられたり、儀式の道具として使われます。神聖な儀式の一部として、重要な役割を果たします。

- 意味:御幣は神に捧げる供物としての意味があります。また、神の力を象徴するものとしても扱われ、神聖な儀式の中で重要な存在となっています。

紙垂と御幣の違い

用途の違い

- 紙垂:主に神聖な場所を示すために使われます。鳥居や神棚に取り付けられ、その場所の神聖さを示します。

- 御幣:神事や祭りで直接使用されることが多く祭壇に供えられたり、儀式の一部として使われます。

形状の違い

- 紙垂:ジグザグに折られた紙で、その形状自体が神聖な意味を持っています。

- 御幣:木の棒に紙や布が取り付けられたもので、その構造が神聖な儀式を支える道具としての役割を果たします。

紙垂と御幣は、どちらも神道の信仰において欠かせない存在であり、その神聖さを守るために大切にされています。

神道の世界は奥深く、その一部を理解することで日本文化への理解も深まるのではないでしょうか。

皆さんもぜひ、神社や神事に訪れた際には、紙垂や御幣に注目してみてください。

今までよりも、その神聖な美しさと意味を感じ取ることができるでしょう。