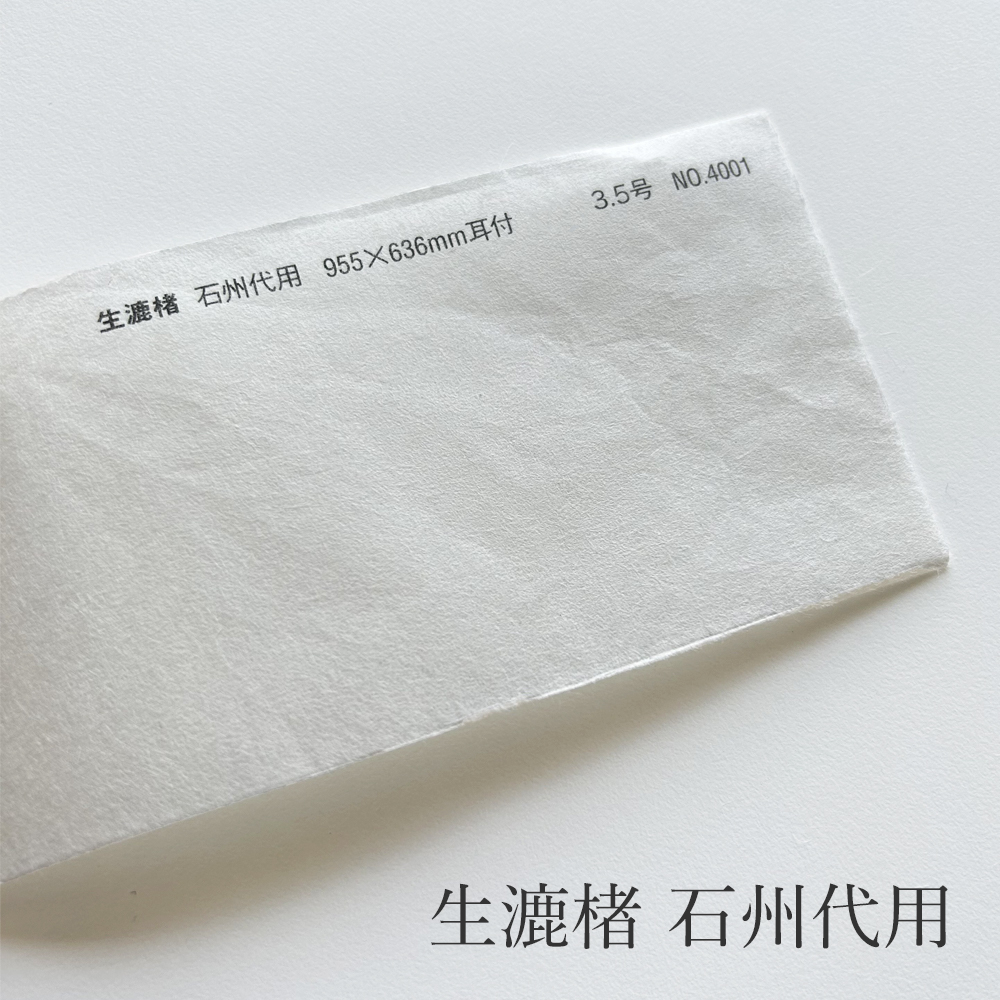

石州半紙の代用品として、生漉楮(きすきこうぞ)を使用した和紙

「生漉楮 石州代用」は、ユネスコ無形文化遺産にも登録された石州半紙(島根県)の代用和紙です。

石州半紙と生漉楮は、原料や製法、品質に違いがありますが、和紙としての独特の風合いや、紙肌の柔らかさを楽しむことができます。

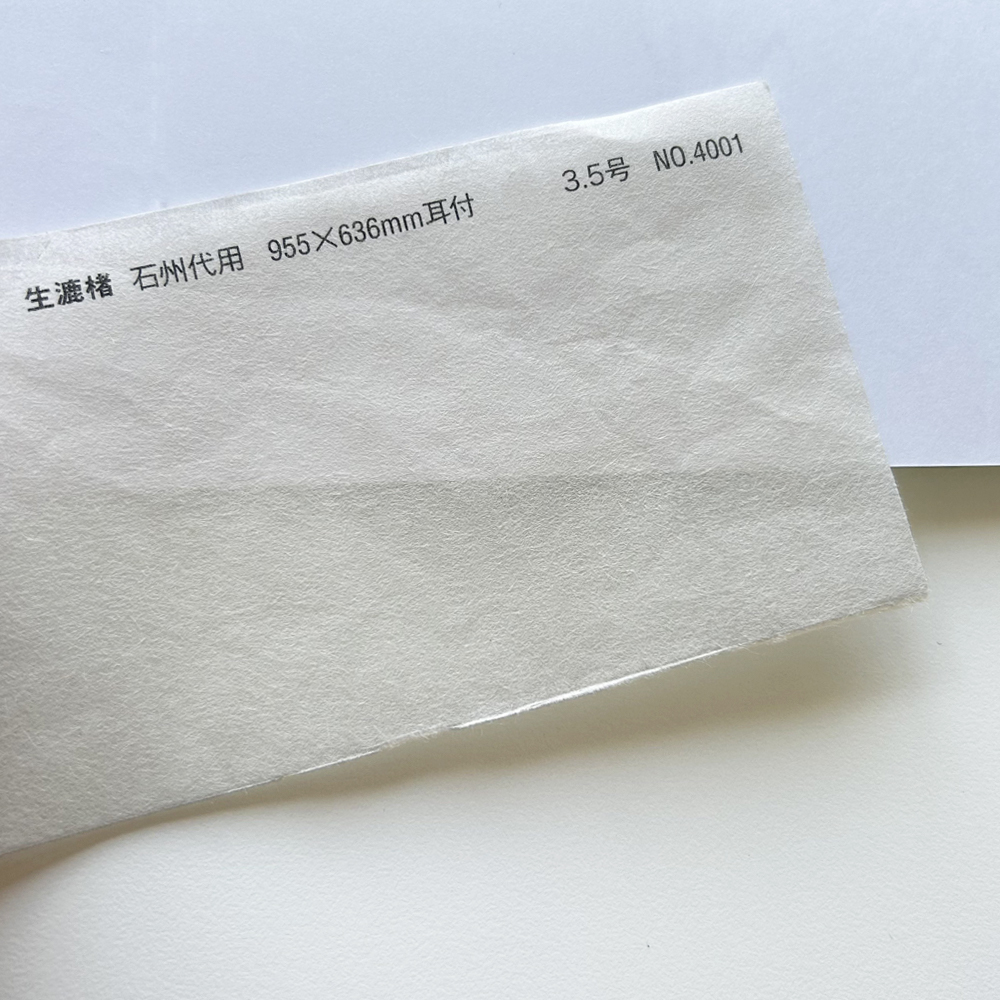

耳付(手漉きで漉いた時に紙の縁に自然にできる薄い繊維の重なり)です。これは、刃物で切った紙の端とは異なり、自然な繊維の流れが特徴です。

【石州半紙とは】

島根県浜田市三隅町で作られる、楮のみを原料とする伝統的な和紙です。強靭さで知られ、書籍、書道半紙、名刺など幅広い用途で使われます。

【生漉(きすき)とは】

楮(こうぞ)の繊維を混ぜ物なしで漉いた和紙、特に奉書や手漉き和紙を指します。

「生漉き紙(きすきがみ)」とも呼ばれ、純粋な楮の繊維で作られているため、高品質で、墨ののばしや筆の滑りも良いという特徴があります。

- 厚さ

- 3.5号(約0.08mm)

- 色

- 生成り

- 注意事項

-

楮繊維の中にチリが入っており、抄紙の段階で完全に除去できないことがあります。

また、色差も出やすい傾向があります。

特殊紙・ファンシーペーパーは、基本的にインクジェットプリンタやレーザープリンタ出力を想定した設計はされていません。

ただし、それぞれのプリンタで出力できる紙があります。

プリンタの機種やインクの量、紙厚、連続給紙枚数、温度・湿度等の室内環境など、いろんな条件の組み合わせで、うまく出力できない場合があります。

あくまでも目安としてお考えいただき、ご使用の際は必ずテストプリントを行い、ご自身の責任の範囲でご利用いただけますようお願い申し上げます。

ご注意事項

Notice

紙問屋直営の紙の専門店